☆活動の悩みを解決!「仲間づくり」講座で学んだ、強く温かいコミュニティのつくり方

市民活動やNPO、趣味のサークルなど、「もっと仲間を増やしたい」「せっかく集まったメンバーが続かない」といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

8月23日、そんな私たちの悩みに応えてくれる市民活動講座「活動を続けるための仲間づくり」を佐久平交流センターで開催しました。講師は、コミュニティ運営の専門家、NPO法人CRファクトリー代表理事の呉 哲煥(ご てつあき)さん。長年、多くのコミュニティを支援してきた呉さんがたどり着いた、「強く温かい組織」のつくり方について、詳しく教えていただきました。

この講座は、まさに活動を継続するための具体的なヒントが満載でした。今回は、その中から特に印象に残ったポイントをブログ風にご紹介します。

<第一部:講義>

☆講座の核心!「サービス」ではなく「コミュニティ」

呉さんの話で最も心に響いたのは、「活動を『サービス』として提供するのではなく、みんなで創り上げる『コミュニティ』にしよう」というメッセージでした。

ボランティア活動では、ついつい運営者が頑張りすぎてしまうことがあります。でも、そうなると参加者は「お客さん」になってしまい、運営と参加者の間に壁ができてしまうのです。

この壁をなくすために大切なのが「主客交代」「主客融合」という考え方。運営側も参加者として楽しみ、参加者も運営を手伝う。そうすることで、みんなが活動の「主役」になれるのです。

☆活動を続けるための「5つの基本原則」

①サービスではなくコミュニティ:誰かが頑張れば頑張るほど「サービス」になってしまいます。上記の「主客交代」「主客融合」が大事になります。

②舞台と役割・出番をコーディネートする:参加者を単なるお客さんではなく、一緒に活動を創り上げるキャストとして、役割や出番を用意します。

③人はコストをかけた分だけ愛着がわく:時間や手間をかけてもらうことで、活動への愛着が深まります。苦労を共にすることも大切です。

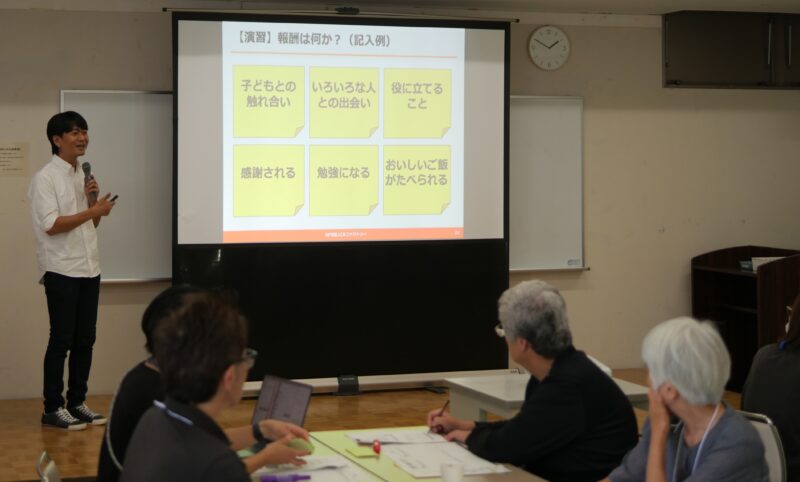

④お金以外の報酬に着目する:ボランタリーな人材は金銭的報酬を得ないことが多いゆえ、「成長」「出会い」「居場所」「やりがい」など、活動を通して得られる非金銭的な価値を大切にします。

⑤自動的に運営される仕組みをつくる:特定の個人に負担が集中しないよう、業務マニュアルや年間計画など、誰でも運営できる仕組みを整えます。

☆「巻き込みの流れ」をデザインする3つのステップ

では、具体的にどうやって新しい仲間を活動に巻き込んでいけばいいのでしょうか?

呉さんは、人を巻き込むには段階があるとして、その流れをデザインする「巻き込みのフレームワーク」を教えてくれました。

(1)【興味】まずは知ってもらう

「このイベント面白そう!」と思ってもらうための段階です。惹きつけるタイトルや魅力的なウェブ発信、チラシの工夫など、広報力や集客力を強化して「新たな接点」を増やします。ここが活動の入り口であり、ファンや担い手になってくれる人の「母集団」を増やす大切なステップです。参加したくなる内容・ゲスト・講師・ワーク・交流があげられます。

(2)【愛着】居心地のいい場をつくる

一度参加してくれた人に「また来たいな」と思ってもらうための段階です。受付での温かい迎え入れ方や参加者同士の声かけなど、居心地のよい場づくりが鍵となります。また、イベントの前後で個別に声をかけるなど、関係性を深めることで、より強い愛着が生まれます。また、お茶・食事・お酒に誘ってみるのもよいです。

(3)【主体】役割と出番をつくる

活動に愛着を持ってくれた人に「この団体のために頑張りたい!」と思ってもらうよう口説く段階です。ミーティングに誘ったり、簡単な仕事を手伝ってもらったり、一緒にご飯を食べたりしながら、役割と出番を与えて主体的な関わりを促します。さらに、活動の上位概念(なぜこの活動をするのか)を共有する場を設けることで、より深い関心を引き出せるそうです。

さらに「愛着」と「関係性」(この団体・組織が好きだ。この仲間たちと一緒だと楽しい・頑張れる)を育むことで、メンバーのやる気につながり、結果組織の成果に結びつきます。相互理解のためのワークショップ、合宿、旅行、レジャー、ご飯会、飲み会などでお互いを深く知り合うことが大事だということです。

これら3つのステップを意識することで、ただ人が集まるだけでなく、活動の「担い手」へと成長してくれる仲間が増えていきます。

講義の合間にはグループワークも行われました。

①みなさんの団体・組織の中で大切にしていること(お金以外)は何か

②新しい人を巻き込み、ファンにして、担い手に育てていく流れを設計してみようということで、興味・愛着・主体のステップ毎に既にやっていること、新しく取組むことはなにかをワークシートに書き込み、みなさんで共有しました。

<第二部:呉さんを囲んで>

☆フリーディスカッションで深まった「仲間づくり」の本質

講座の第二部は、呉哲煥さんを囲んでのみんなでトーク。参加者からは、それぞれの団体が抱えるリアルな悩みが次々と投げかけられました。事例を抜粋します。

・「いつもできなくてごめんなさい」と言わせてしまい、仕事みたいな思いをさせてしまう

・頑張る人とそうでない人の間で生まれるあつれき解消について

・「お飾り」の役員と事務局のギャップ の埋め方について

・チームの進捗状況を管理するツールがないだろか?

・親の介護と子育てを結び付けたい

・高齢なパソコンクラブの後継者問題について

・・・

一つひとつの質問に対し、呉さんは長年の経験に裏打ちされた深い洞察で、丁寧に答えてくださいました。

☆人を巻き込む「心理」のヒント

また、仲間づくりに向けては、参加した市民活動団体の方から「一番初めに積極的に飛び込んでくる人には注意が必要」「時間をかけて徐々に活動に近づいてくる人を大切にし、その人の持つ”長所”を見極めながら、役割を少しずつ任せていくのが良い」という話も出ました。

さらに印象的だったのが、人を巻き込む際の「心理的なアプローチ」についてのお話です。

「『呉さんに来てくれと言われたから来ました』と、相手が言い訳できる状態にしておくと参加しやすい」という言葉は、ハッとさせられました。

人は「自分の意志で決めた」というプレッシャーを感じると、一歩踏み出しにくくなることがあります。

「誰かに誘われたから」と、良い意味で他者のせいにできる状態を作ることで、参加へのハードルが下がり、気楽に活動に関われるようになるのです。こうした細やかな配慮が、新たな仲間を迎え入れる上でいかに重要かを教えていただきました。

このフリーディスカッションを通して、仲間づくりの方法論だけでなく、それぞれの活動が抱える固有の課題に対する深い洞察と温かいまなざしを感じることができました。

まとめ

この講座は、活動の課題を根本から見つめ直し、解決するための具体的なヒントを数多く与えてくれました。

「強く温かい組織」は、決して特別な人たちが作るものではなく、こうした地道な工夫と関係性の積み重ねから生まれるのだと実感しました。もし、あなたの活動で仲間づくりに悩んでいるなら、ぜひこの「巻き込みの流れ」を意識して、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。

講座の資料をご覧になりたい方は、さくさぽまでお問合せください。

佐久市市民活動サポートセンターでは、市民活動や団体運営に関する相談も随時お受けしています。