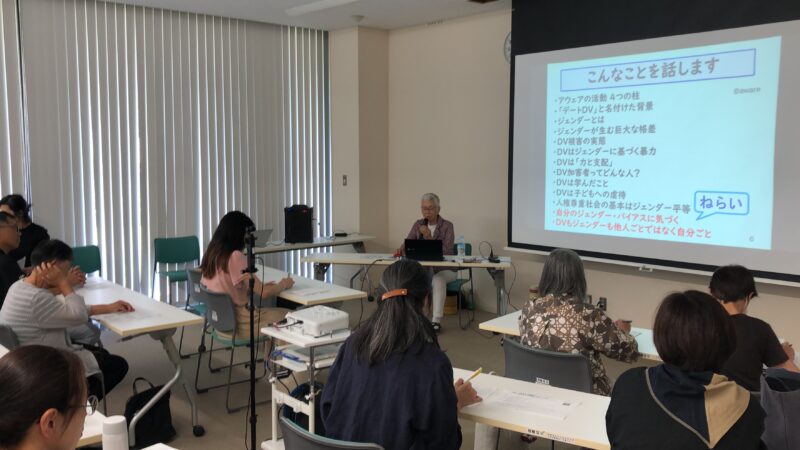

7月12日、佐久市民創錬センターにて、ストップ!DV・ハラスメント啓発事業「DV、気づくのが第一歩 それってほんとうに愛ですか?」がパートナーシップ佐久主催で催されました。

パートナーシップ佐久は、男女共同参画社会の実現と発展に向けて、お互いに広く話し合える場を作り、広い視野と豊かに暮らせる社会を作ることを目的として活動している市民団体です。

講師は一般社団法人アウェア代表の山口のり子さん。アウェアは、性暴力や性差別のない社会を目指し、教育・啓発活動を行う団体です。

講座の内容は、DVやDVを引き起こす要因であるジェンダーの問題から、被害者・加害者へのケア、若者へのジェンダー教育の必要性など多岐にわたりました。

山口さんによれば、ジェンダーとは、社会的・文化的・歴史的に作られた性差であり、「女らしさ・男らしさ」は「性別役割の枠」です。その社会で作られたジェンダー規範は、人の振る舞い、態度、行動、価値観、選択、役割、生き方など、あらゆることに影響を及ぼしています。

また講座では、様々な統計や資料を基にして、日本のジェンダーギャップ(男女間格差)は、地位、学歴、経済など、あらゆる面で大変深刻であり、改善されていないということを教えていただきました。

そして、このようなジェンダーギャップがあることで、パートナー同士で不対等な関係が生まれ、そこからDVが生じます。DVには、パートナー関係におけるものから、デートDV、セクハラ、性暴力など様々なものがあげられますが、国際社会は女性に対する暴力を「ジェンダーに基づく暴力[Gender Based Violence]」、すなわち男性中心社会が生み出す構造的な暴力と定義しているそうです。

また、講座の中では、私たちの身近な生活の中にDVを見つける意識チェックがありました。女性に向けた質問・男性に向けた質問・両性に向けた質問があり、「夫に家事を頼むときに「悪いけど」とまず言う」、「料理やゴミ出しなど家事の手伝いをしている」、「意思決定機関に男性しかいないことに違和感を抱かない」など、普段の生活場面を思い出しながら、DVに気づき話し合うワークを行いました。

それでは、私たちはどうすればよいのでしょうか?講師の山口さんは次のように仰っていました。「講座のタイトルにもあるように「まず、気づくことが第一歩」。そして、具体的には、パートナーを役割として見ない、「お母さん」、「お父さん」ではなくパートナーと名前で呼び合うのはどうだろうか?相手の役割に感謝の念をもつことも大切」

講座が終わったあと、質疑応答の時間に一人の参加者が「もっと男性の方にも聴いてほしい」と仰っていました。確かに、参加者のほとんどは女性であり、男性は私を含め4,5名程度でした。

男性の立場からではありますが、自分が当たり前にしているジェンダー規範を見直すために、このような機会は大変貴重だと感じました。また、ジェンダーについて学ぶ男性が増え、そのような人々が社会の中でどのように振る舞うのかが、今後の社会を左右するのだと思わされました。