7月27日(日)、佐久平交流センターにて「インクルーシブなプログラム作りについて考える 劇つく2025『ともに学ぶ教育』を文化芸術から考える」を取材しました。

(主催:一般社団法人DREFTERS INTERNATIONAL、企画・制作:株式会社precog)

当日はインクルーシブな場づくりや実践を行っている障害を持つ方々や教職員、アーティストなど30名を越える参加がありました。長野県内だけではなく、東京や大阪、新潟から来られた方もおられました。

【金箱淳一さんによる講座・ワークショップ】

当日のプログラムは、楽器インターフェース研究者であり、「共遊楽器」の研究をされている金箱淳一さんによる講座で始まりました。講座では、金箱さんの活動紹介や、「ソウゾウ」、「ハッソウ」、「ジッソウ」という考え方を基にした「アイディアを生み出すコツ」を教えていただきました。

講座では、弦がなく、本体を構える高さや傾き、ボタンで音を奏でる「Mountain Guitar(マウンテンギター)」や手に装着して振動が光で表現される「ClapLight(クラップライト)」、様々な音を振動に変換し、音をさわり心地で体験する「タッチ・ザ・サウンド・ピクニック」の実践を紹介していただき、会場のみなさんも実際に体験しました。

講座の後半は、グループに分かれ感想や考えを共有しました。私が参加したグループでは「表現」について活発な意見が交わされました。

【伊達麻衣子さん&竹田栄次さんによるパフォーマンス】

午後のプログラムは伊達麻衣子さん&竹田栄次さんによるパフォーマンスで始まりました。伊達さんと竹田さんはそれぞれドイツのTheater Thikwa、SZENE 2WEIで障害のある人とともにダンスをした経験があるコンテンポラリーダンサーです。

「Mountain Guitar(マウンテンギター)」と一緒にダンスをしながら音を奏で、参加者の方々が次々にアドリブで参加する(そして急遽お子さんも参加する)とても不思議な、しかし「これがインクルーシブなのか!」と膝を打つようなダンスを披露していただきました。

【中西麻友さんによる講座】

3つめのプログラムはNPO法人芸術家と子どもたち事務局長の中西麻友さんによる講座です。中西さんは子どもたちとアーティストをつなぎ、ダンス、音楽、演劇、美術などの芸術活動を通して多様な人が交流する場をつくっています。

講座では、小学校・中学校内の特別支援学級の子どもたちと通常学級の子どもたちが、ともに芸術活動を行う実践を紹介していただきました。通常学級の子どもが特別支援学級の子どもを「ゲスト」として迎えるのではなく、同じ立場・同じ目線で芸術活動を楽しむことの大切さを学びました。「芸術を通して、見えていなかった・感じていなかったことが見える・わかる・感じるようになる」と仰っていたのが印象的でした。

【塩入健さんによる講座】

最後のプログラムは伊那養護学校特別支援学級コーディネーターの塩入健さんの講座です。塩入さんからは、『上伊那圏域における地域化の流れと「生活及び共同学習」について』と題して「副学籍制度」や「はなももの里分教室」の実践を中心にお話していただきました。

副学籍制度とは、特別支援学校に在籍する子どもが、保護者の申請により、居住地の小学校や中学校にも籍を置くことができる制度です。この制度を利用することで、障害をもつ子どもが「その地域でいっしょに学ぶ」ことが可能なります。副学籍制度について、県内で先進的に取り組んでいる駒ケ根市の事例から、そこに込められた思いや過程を学びました。

【野口晃菜さんによるフィードバック】

それぞれの講座のあとには、インクルージョン研究者の野口晃菜さんからのフィードバックもありました。日本におけるインクルージョンについての構造的な課題のお話や「多様性と学びはトレードオフなのか?」、「そもそも多様性がないと良質な学びはできないのではないか?」、「特別支援という箱をつくるのではなく、特別支援の視点を公教育全体に活かす視点が必要」という言葉が印象に残りました。

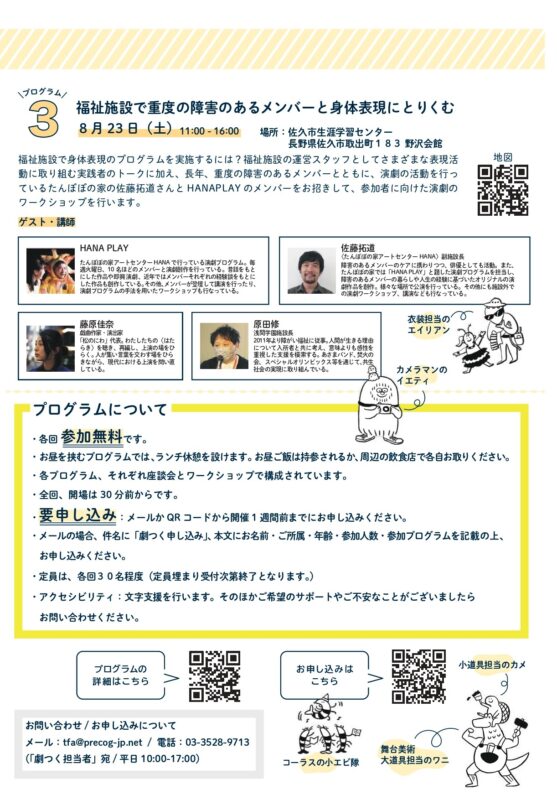

以上、「劇つく2025『ともに学ぶ教育』を文化芸術から考える」の取材レポートでした。ちなみに、各講座の質疑応答の時間も活発な意見共有があり、記事で書いた内容は全体のほんの一部です。こちらの団体のイベントは8月23日(土)に「福祉施設で重度の障害のあるメンバーと身体表現にとりくむ」と題して行われます(詳細はこちらをご覧ください)。ご関心のある方はぜひ直接足を運んでみてください。